La rentrée a démarré en trombe. Comme rarement je n’ai pas vu, pas senti la couture entre l’été et la reprise de l’école. Et maintenant que le froid nous gagne, je n’arrive pas à me faire à l’idée que le mois d’août s’est fait la malle. Locarno semble encore si proche, et pas tant comme un oasis de détente, de projections, loin du raffut du monde scolaire que comme un espace de rencontres, de retrouvailles, d’explorations. Après une première année à la fois riche et intense, j’avais enfin trouvé un lieu où la proximité – intellectuelle, artistique, émotionnelle – avec l’autre devenait un terrain de dialogue et de connaissance, là où elle avait été parfois dans les mois qui avaient précédé – et en particulier dans les moments de travail créatif sous haute tension –, une plateforme de transaction, d’observation, de calibration. Ceci explique en partie pourquoi j’ai en tête plusieurs textes sur, autour de Locarno, dans une inactualité que j’assume – du reste à l’échelle de ce blog.

Au café après un film, avec T. et S.

S. essaye de deviner ma date d’anniversaire, elle y arrive assez rapidement. En commençant par me demander si je suis d’un signe de l’eau – elle devine que je suis poissons.

Cette discussion me ramène subrepticement au retour du workshop de Paris, en juin dernier. Après le jury de deuxième semestre nous nous étions retrouvés avec plusieurs camarades de classe à Nyon, pour une baignade et barbecue. Dans l’eau, le lendemain de la cérémonie de fin d’année à l’ecal où elle avait reçu le Prix Jacqueline Veuve (pour son film Sous la table, réalisé pendant le Grand Voyage à Cluj), M., tout en nageant à mes côtés, m’avait conseillé de me baigner plus souvent : tu es un signe d’eau, ici tu es dans ton élément.

Locarno – Ponte Brolla

D’ordinaire je ne garde pas trop les trucs, pas mon genre de collectionner les pierres, cailloux, branches, etc trouvés dans des endroits de vacance ou en randonnée, en les investissant sur un mode rétrospectif-nostalgique d’une grande signification sentimentale.

Je suis pourtant rentré de Locarno avec cette pierre dans mon sac, une jolie pierre claire, légèrement marbrée, tout en arrondis, que S. a dégottée lors de notre baignade à Ponte Brolla, l’avant-dernier jour du festival.

Dans cette eau d’une fraîcheur insensée, sur le chemin du retour vers le rocher où nous avions étendu nos affaires, S. m’a tendu cette pierre – « tu veux du savon ? » m’a-t-il demandé en me décochant un sourire joueur. J’ai ouvert la main, il a déposé la roche érodée dans le plat de la paume, et puis nous avons continué, sans lâcher le savon.

En particulier dans les couloirs d’eau où le torrent était plus fort, la brasse déséquilibrée par le poids de la pierre offrait des sensations nouvelles ; une nage oxymorique, un couler-flotter déstabilisant, pas désagréable – et même, stimulant. Un peu devant, S. s’est retourné et mes mouvements bancals ont éclairé son visage d’un nouveau sourire, penché. Celui d’un temps passé, à nous humains désormais inconnu – un temps d’avant la rancœur, d’avant la guerre. Un Eden profond aux formes simples, comme un tableau de Gauguin.

L’autre jour dans le train pour Genève, j’ai retrouvé cette pierre au fond de mon sac. Je l’ai posée sur la tablette en face de moi. Gris sur gris, dans la lumière blême du matin. Au contact de la surface à peine granuleuse, toutes les sensations de la baignade se ranimaient vaguement mais distinctement au fond de mes yeux. Les mouvements rapides, staccato, du bras gauche – celui au bout duquel je tenais la pierre fermement – pour se maintenir vers la surface ; ceux, simultanés, plus lents, de son acolyte, le soleil de la fin d’après-midi qui, dans le resserrement des gorges ombragées, peinait à atteindre l’humide de notre peau.

S. allongé au soleil, lisant Les Nuits blanches de Dostoïevski – un cadeau de V. – dans la traduction allemande de chez Suhrkamp.

Le retour en bus jusqu’au centre-ville, dans la lumière rase du début de soirée. Comme une lumière de début d’été, quand ce ne sont que les prémisses des vacances et qu’on ne sait pas encore très bien ce qu’on va en faire : la seule image réelle de ce que l’on peut vraiment avoir à l’esprit lorsqu’on dit « bonheur ». Les au revoir devant le Pala Cinema mordoré par le soleil couchant, presque encore haut dans le ciel. Les coussins spéciaux « Piazza Grande » que S. ôte de son porte-bagages pour me les donner, peut-être le plus beau cadeau qu’un ami m’ait fait ces derniers temps : un cadeau utile, et qui est en même temps une marque réelle d’attention, aussi futile paraisse-t-elle. « Je me soucie de ton confort, même lorsque je ne suis pas là, avec toi. »

Comme deux voyageurs qui se séparent au milieu du désert sans bien savoir quand ils se reverront – mais avec la certitude que l’amitié nomade qui les porte l’un à l’autre, l’un vers l’autre, transcende de toute façon la distance des temps et des espaces.

Genève

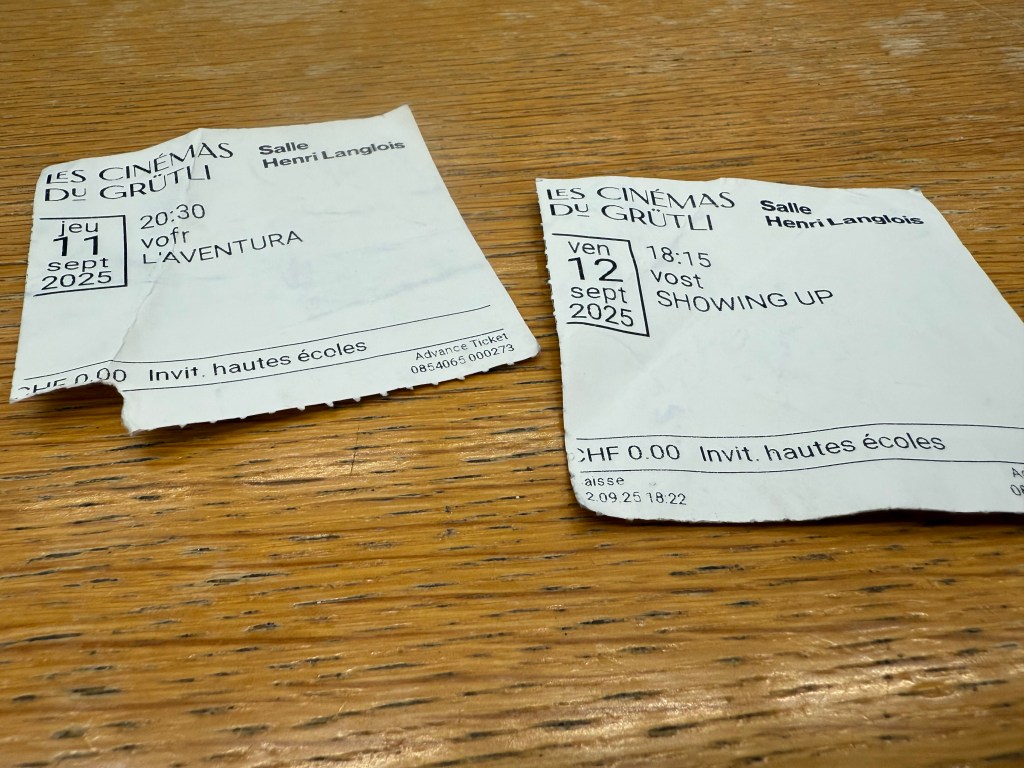

Il y a quelques jours, vu aux Grütli le nouveau film de Sophie Letourneur, L’Aventura, deuxième volet de son diptyque « italien ». Conversation mère-fille sur le lit, à bâtons rompus, dans la chambre d’hôtel où tout ce monde s’entasse, s’insupporte, s’exaspère même sous les ressorts apparemment comiques. Sophie, la mère, et Claudine, la fille aînée, cheffe d’orchestre contrariée du récit, ont cette discussion sur les bienfaits de la baignade, l’immersion l’été dans l’eau de la mer. « On devrait passer toute sa vie dans une baignoire » décide Claudine en guise de conclusion au dialogue.

Théorie du film comme retour à chaque fois repris (et incomplet) au bain amniotique où nous nous trouvions immergés avant d’être expulsés dans le monde. Un lieu d’avant la violence, d’avant nos pleurs de bébés effarouchés, scandalisés, dans une douleur muette, sans expression, par la laideur inexplicable du réel.

Pourquoi Locarno me manque autant, dans les interstices où j’ai encore un peu le temps d’y repenser (par ailleurs « siège » d’un autre beau film de Sophie Letourneur, Les Coquillettes, qu’il me tarde de revoir),

pour ces allers-retours sans couture entre le bain des films et le bain de l’eau. Rentrer dans une salle en sachant qu’après le film, on peut choisir de ne pas interrompre la baignade, qu’il suffit de quelques pas pour la prolonger sous une forme qui engage tout le corps, dans l’ombre, en plein soleil. Négatif baignade, positif baignade. Et partout, l’eau, sans partage.

Genève – cinémas du Grütli

Après avoir travaillé quelques heures dans mon box de montage à la head, je retrouve M. au Grütli. Pour une fois, c’est moi qui ai proposé le film, en insistant sur l’opportunité pour elle de le voir. Une inspiration possible pour la cinéaste qu’elle est, pour son film de diplôme, au-delà du plaisir de spectateur. Le film : Showing up, de Kelly Reichardt, étrange représentant du destin parfois cahoteux de certains sélectionnés cannois, y compris, comme ici, avec un film d’une cinéaste toujours très attendue. En compétition cannoise en 2022, sorti en France l’année d’après (je me souviens l’avoir vu au Grand Action, justement dans la salle Kelly Reichardt, quelques jours avant de recevoir Pierre et Isabelle à dîner chez moi à Saint-Ouen ; nous avions abondamment parlé du film), et donc visible seulement maintenant dans les salles romandes.

Comme souvent j’ai du mal à quitter l’endroit où je me trouve sur le moment ; j’ai couru comme un dératé jusqu’aux Grütli – à la différence de la plupart des salles françaises, il y a assez peu de bandes annonces et on ne dispose pas du quart d’heure de sécurité –, pris ma place en vitesse (« la film a déjà commencé » m’informe-t-on sobrement à la caisse) et suis arrivé juste pendant les crédits d’ouverture, ouf.

M. m’a rejoint une minute après (« je croyais que c’était à trente ! »)

Le film se déroule et j’ai cette sensation de plonger dedans comme dans un bain enveloppant et rassérénant. Beaucoup de plans, de scènes sont restés en mémoire, il y a ce sentiment de retrouver un endroit, une maison où l’on a été bien pendant des vacances, ou un bref séjour, et que l’on n’a pas revu depuis un moment ; on avait oublié son existence et en s’y retrouvant presque par hasard après tout ce temps, à l’occasion d’une flânerie improvisée, on se demande pourquoi on n’y est pas revenu plus tôt.

Impression peut-être paradoxale : le film est rêche, et même sur l’échelle de Reichardt, il ne cherche pas le moins du monde à séduire. La cinéaste, à rebours des tropes éculées sur l’inspiration de l’artiste, auquel la création s’imposerait comme une nécessité suffisamment forte pour repousser toutes les contingences de la vie matérielle, nous montre au contraire sa protagoniste – sculptrice et assistante à mi-temps dans l’école d’art dirigée par sa mère, à Portland – aux prises avec un quotidien dont les assauts ininterrompus sont une épreuve des nerfs et de la persévérance, sans glorification téléologique des détours qui s’imposent pour arriver à « faire œuvre ». Peut-être mon entrée en école d’art m’a-t-elle rendu plus sensible à des enjeux socio-économiques (et donc politiques par essence) du présent ; par exemple le destin prolétaire de certains diplômés qui doivent, une fois le précieux titre en poche (ou encadré au-dessus du lit), jongler entre les jobs, les mandats, ou se résoudre à postuler pour une place d’assistant au sein de l’école dont ils sont le produit, comme dans une boucle infernale qui nous guette toutes et tous.

Kelly Reichardt ne délaisse pas la beauté, comme dans cet épilogue très fin – sur le scénario et sur la mise en scène – qui vient renverser là encore un topos fatigué du romantisme : c’est moins l’indifférence de la nature à l’égard de l’agitation des humains que filme la cinéaste (le pigeon qui s’envole en plein vernissage, en plein « climax »), que le « décadrage » apporté à un monde en vase clos par cette apparente « inaffection » de ce qui l’environne. Mais ce sens de la beauté se déploie, et ce de façon peut-être plus nette encore que dans les précédents films de la réalisatrice, à l’intérieur d’une topographie précise, qui situe les protagonistes dans une toile sociale de laquelle ils ne peuvent s’abstraire. L’impression d’un flyer qui promeut la rétrospective d’une sculptrice sur verre très « en vue », le traitement des notes de frais d’intervenants ou encore certains mouvements apparemment infinitésimaux, mais qui portent en creux toute la pression capitalistique – un modèle nu qui s’empresse de retrouver sa pose après un break aux toilettes –, sont compris sur le même plan d’existence que l’acte de création lui-même, lequel retourne alors à la force dérangeante de sa contingence : Lizzy (Michelle Williams) doit apprendre à intégrer et accueillir les défauts de cuisson de ses sculptures (ce qu’elle considère d’abord comme des vices de fabrication) comme la marque du réel qui se sera imprimée à la matière, irréductible à – et pourtant solidaire de – l’intentionnalité des mains qui l’auront sculptée « vers » une forme particulière ; tout simplement parce que ces débordements du matériau sont un résidu du « vivant » qui s’infiltre dans le dessin théorique pour le dépasser. Le signe le plus patent de cette constante transmutation d’une matière en une autre, déjà annoncé par les recadrages avec zooms cahoteux – sur les dessins préparatoires – dans le générique d’ouverture, étant ici la photographie légèrement désaturée ; terreuse, argileuse, de Christopher Blauvelt, comme si le personnage de Lizzy était constamment pris lui-même dans un bouillonnement, dans un fourmillement terreux duquel elle n’émergerait qu’incomplètement et seulement par fragments, arrachés presque par chance à la frénésie abrutissante de la vie quotidienne.

Genève – Café du cinéma

Après le film, j’enregistre pour M. des étourneaux nichés dans un arbre à l’arrière du cinéma. On les entend bruisser comme un seul homme – oiseau – dans l’ombre des feuillages, contre le bleu électrique, sombre, de la nuit commençante. Si près, et pourtant si loin de nous – inatteignables, là, perchés dans l’entrelacs ensilhouetté de feuilles et de branches qui frémissent en cadence dans la brise légère.

Puis nous nous mettons en route vers le café du cinéma où nous avons rendez-vous avec T., qui arrive quelques minutes après ; nos bières sont déjà en voie de nous êtres servies. Il est heureux de voir un peu de monde, de sortir de sa bulle d’invention et d’écriture – il planche comme beaucoup de ses camarades sur sa candidature pour le Prix de la Fondation Wilsdorf, qui récompense chaque année un diplômé de la head dans chacune des sections. G. demande à M. par message où elle est, ce qu’elle fait. Elle nous prend en photo avec son Iphone et lui envoie le cliché, on sourit. M. et moi poursuivons notre dispute à moitié affectée sur le film ; M., c’est étonnamment le premier film de Kelly Reichardt qu’elle voit, l’a trouvé trop déprimant, gris. Elle comprend ce que veut faire Reichardt mais n’adhère pas à cette vision du monde qu’elle trouve sans espoir. J’en suis le premier étonné, rien de ce qu’elle avance ne peut entamer la joie immense que Showing up m’a procurée au second visionnage ; le sentiment d’avoir été compris par un film, vu et saisi intimement. Puis la conversation oscille entre réflexions partagées et contrastées sur l’écriture (de dossiers, de scripts), les études, la vie et la Suisse (de fait, aucun de nous n’est d’ici). Nous nous quittons deux ou trois heures plus tard dans la nuit genevoise, nos chemins se séparent, chacun vers l’occupation qui l’attend ; dossiers à rédiger, repas à préparer.

Je suis heureux d’avoir passé une bonne journée. Le soir je m’endors en prononçant ces mots d’un souffle faible – j’ai passé une bonne journée –, à peine audible, exactement en même temps que je les pense, dans une continuité parfaite, sans couture. Je m’en étonne moi-même (rien de si extraordinaire que cela dans ladite journée), avant de tout à fait m’endormir, les paupières lestées de la fatigue de journées sans sommeil, une lourdeur bienvenue dont j’attendais le retour sans même plus vraiment l’espérer.

Laisser un commentaire